»Ein Gefühl dafür bekommen, wann’s brenzlig wird«

Professor Florian Gebhard erklärt, was im Körper passiert, wenn er traumatisiert wird

Rechtzeitig erkennen, wann die Immunantwort eines schwer verletzten Menschen in die falsche Richtung geht und entsprechend handeln: Darum geht es in der Traumaforschung. Prof. Florian Gebhard, Ärztlicher Direktor der Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie, ist Sprecher des Ulmer Sonderforschungsbereichs zur Trauma-Medizin. Im Interview erläutert er, was sich eigentlich hinter dem Begriff Trauma verbirgt, welche Fortschritte es in der Behandlung von Schwerstverletzten gibt und warum im SFB jetzt untersucht werden soll, wie sich Stress auf Traumata auswirkt.

Herr Prof. Gebhard, geben Sie uns einen Einblick aus dem Berufsalltag: Auf was muss medizinisches Personal bei schwerverletzten Menschen besonders achten? Was sind die größten Herausforderungen?

Prof. Florian Gebhard: »Der Patient kommt als Erstes in einen Schockraum. Die Herausforderung ist, dass man nicht weiß, was die Person hat. Das ist jedes Mal neu, jedes Mal etwas anderes. Das Team muss möglichst schnell herausbekommen, welche Verletzungsfolgen der Patient hat, und diese der Wichtigkeit nach in eine Behandlungsreihenfolge bringen, damit sie sich nicht gegenseitig aufschaukeln. Man muss als Erstes das behandeln, wovon die größte Lebensgefahr ausgeht. Das sind in der Regel Blutungen oder schwere Schädel-Hirn-Traumen mit Anschwellen des Gehirns.«

Wie kann die Traumaforschung an dieser Stelle helfen?

»Die Verletzungen einzuordnen und richtig zu behandeln, braucht viel Erfahrung. Je länger man im Beruf ist, desto eher bekommt man ein Gefühl dafür – weil man schon oft genug gesehen hat, wenn’s mal nicht so gut läuft. Das ist sehr viel Empirie und eine unserer Aufgaben im SFB: Handreichungen abzuleiten, die man den Jüngeren oder noch nicht so Erfahrenen geben kann. Damit man aufgrund von biochemischen Markern und Laborwerten ein Gefühl dafür bekommt, wann es brenzlig wird.«

Beim Begriff »Trauma« denken die meisten Menschen wahrscheinlich zunächst an ein psychisches Trauma. Das ist aber nicht seine einzige Bedeutung.

»Das Wort Trauma beschreibt per se einfach eine Verletzung. Das kann sowohl eine Verletzung der Seele sein, also das Psychotrauma, als auch die Verletzung des ganzen Körpers. In der Unfallchirurgie ist mit Trauma Letzteres gemeint, also das somatische Trauma.«

Wir haben bisher in jeder Förderperiode neue Erfahrungen gemacht, neue Ergebnisse bekommen und neue Ideen entwickelt

Was passiert im Körper, wenn er traumatisiert wird?

»Jede Art von Trauma führt zu einer Antwortreaktion des Körpers. Da gibt es eine Bandbreite: Wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger draufhämmere, habe ich auch ein Trauma. Das tut weh und löst eine kleine Entzündungsreaktion aus, der Finger schwillt an und wird rot. Das ist die Antwort des Körpers auf das mechanische Trauma. Das andere Ende ist der Schwerverletzte, der Mehrfachverletzte, der lebensbedrohlich verletzt ist. Diese schweren Verletzungen sind das, was sich hinter dem Begriff somatisches Trauma verbirgt. Wenn eine schwere einzelne Verletzung oder die Summe einzelner Verletzungen dazu führt, dass der Körper sie nicht mehr im Griff hat, dann führt die Antwortreaktion dazu, dass es dem Patienten eher schlechter geht, als dass er sich erholt.«

Und an diesem Punkt setzt die Traumaforschung ein?

»Uns interessiert: Wo ist diese Schwelle, wie viele Organverletzungen kann ich addieren, bis es zu einem ungünstigen Verlauf kommt? Wie kann ich rechtzeitig erkennen, dass die Antwort des Körpers in die falsche Richtung läuft?«

Diese Schwelle ist wahrscheinlich bei jedem Menschen individuell verschieden.

»Die Schwelle hängt natürlich vom Lebensalter ab, von Begleiterkrankungen, von den Umständen, die zu den Verletzungen geführt haben. Es ist sehr schwer, das pauschal festzustellen. Interessant wäre, einen Messwert zu haben, der personenspezifisch einen Hinweis geben kann, dass es bei diesem Patienten gut gehen wird – oder dass die Gefahr besteht, dass die Ganzkörperentzündung tödlich verläuft.«

Wie kann man sich solch einem Messwert annähern?

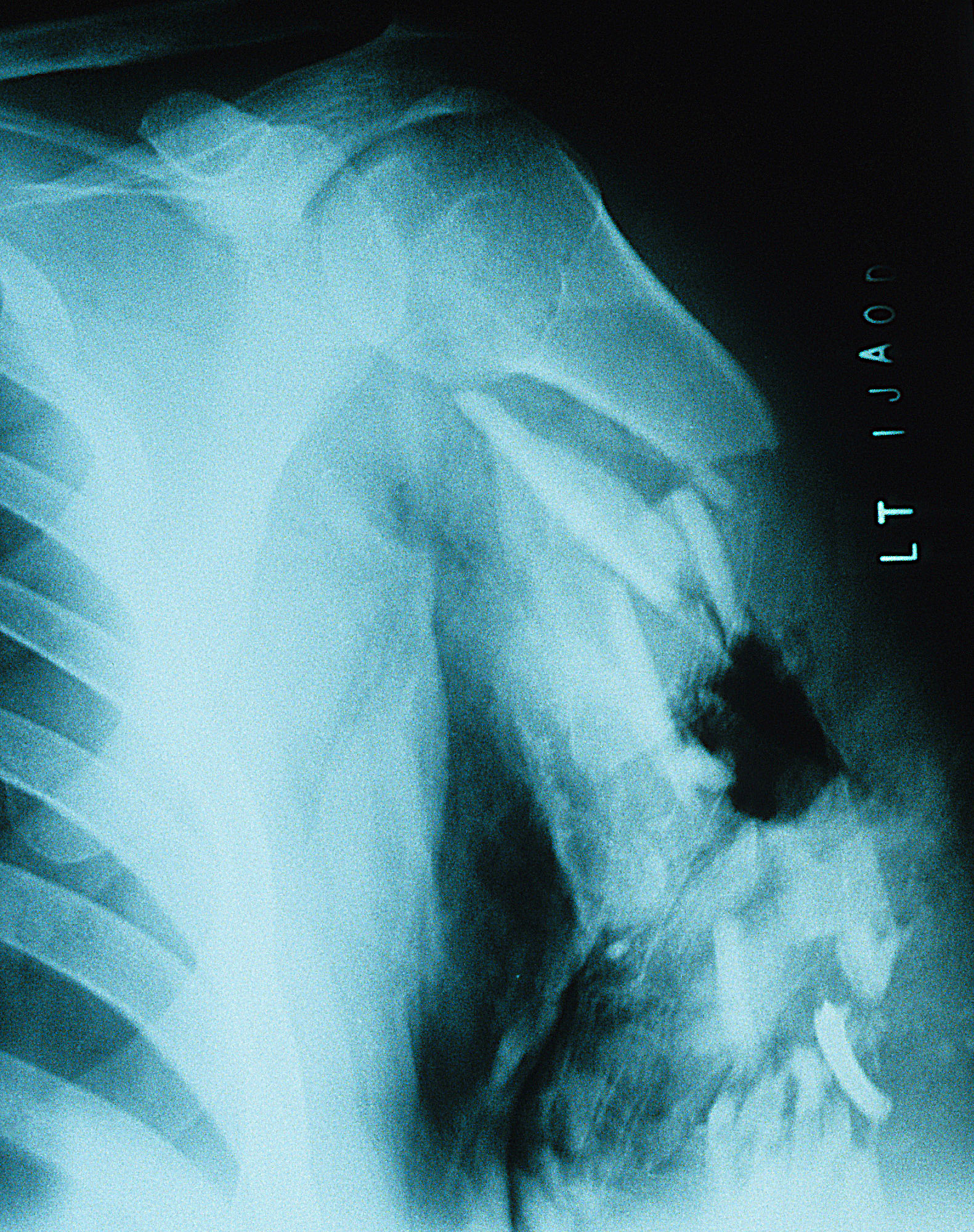

»Wir schauen uns in unserer Forschung die häufigsten Verletzungsmuster an, einzeln oder in der Summe. Häufig sind Brustkorbverletzungen, Kopfverletzungen und der Bruch von langen Röhrenknochen. Danach kommen schwere Bauchtraumata und Sepsis. Das ist wie ein Baukastensystem, das Aufschluss geben kann: Welche Konstellation ist harmlos? Und bei welchen Kombinationen muss man aufpassen, weil es dann kritisch wird? Die Brustkorbverletzung – also die Lungengewebs-Verletzung – ist einer von diesen ganz kritischen Faktoren, ebenso Gerinnungsstörungen.«

Wie hat sich die Behandlung von Traumapatientinnen und -patienten in den vergangenen 25 Jahren entwickelt?

»Entscheidend hat sich die Diagnostik entwickelt: Heutzutage machen wir eine Ganzkörper-Computertomographie-Untersuchung mit gleichzeitiger Gabe von Kontrastmitteln. Dadurch ist es möglich, in einem Durchgang innerhalb von wenigen Minuten einen kompletten Überblick über alle Verletzungen des Körpers zu bekommen. In den 90er Jahren waren die CTs noch nicht leistungsfähig genug. Das Ganzkörper-CT hat einen richtigen Schritt nach vorne gebracht. Man kann gezielter reagieren. Auch das Reanimationsschema hat sich geändert, also mit welchen Medikamenten und Flüssigkeiten man Patienten stabilisieren kann, und es gibt neue Laboruntersuchungsmethoden, vor allem im Bereich der Gerinnung.«

Der SFB wird bereits zum zweiten Mal verlängert. Was waren die entscheidenden Ergebnisse aus der vergangenen Förderperiode?

»Aus meiner Sicht waren die wichtigsten Erkenntnisse, dass es eine ganz starke Interaktion zwischen psychischem und mechanischem Trauma gibt. In der zweiten Förderperiode konnten wir zeigen, dass Stress zu deutlichen Veränderungen der Antwort des Körpers führt. Das heißt: Bei einem Unfall beeinflussen psychische Ausnahmezustände und Faktoren den Ausgang der Verletzung sehr stark.«

Ausnahmezustände also, wie sie zum Beispiel Blaulichtkräfte erleben.

»Die meisten Unfälle passieren ohne Vorwarnung. Wenn Feuerwehrleute oder Polizisten verletzt werden, sind sie im Stress, weil sie ja im Einsatz sind. Kommt dann noch eine Verletzung dazu, wird das anders verlaufen, als wenn ich mir aus heiterem Himmel einen Knochenbruch zuziehe. Da ist der Körper in einer anderen psychischen Haltung, als wenn ein Unfall plötzlich passiert. Und erstaunlicherweise führt das auch zu anderen Antworten.«

Und diese Antworten wollen Sie nun in der dritten Förderperiode untersuchen?

»Das ist ein Schwerpunkt. Wir wollen nachschauen: Ist dieser Einfluss positiv oder negativ? Eigentlich müsste man annehmen, dass Stress ein bisschen resilienter macht. Denn bestimmte Vorgänge im Körper in einer Stresssituation führen dazu, dass man die Gefahr besser ertragen kann.«

Sie wollen sich außerdem ansehen, wie das Lebensalter Heilungsprozesse beeinflusst.

»Das Trauma, die Verletzung kann einen in jedem Lebensabschnitt treffen. Wir haben in den ersten acht Jahren ausreichend Sicherheit gewonnen, dass wir beurteilen können, wie es bei Erwachsenen läuft. Es ist nur logisch, dass wir unsere Forschung an den Lebensanfang und das Lebensende ausweiten.«

Der SFB hat weit über 200 Mitglieder an Uniklinik und Universität, die in 20 Gruppen forschen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit in einem so großen Verbund?

»Wir sind eine gewachsene Familie – und wir haben uns verjüngt und sind weiblicher geworden. Das ist eine Gruppe von Forschenden, die sich von Anfang an entwickelt hat, so dass es eine familiäre, freundschaftliche Zusammenarbeit ist. Dank des SFBs haben wir zwei Mal im Jahr Retreats, auf denen wir uns austauschen; monatlich gibt es Fortbildungsveranstaltungen, und es gibt Nachwuchsförderprogramme. So werden die Jüngeren auch gleich ins SFB-Netzwerk integriert.«

Die dritte Verlängerung des SFBs ist auch die letzte. Wagen wir einen Ausblick: Wie geht es mit der Ulmer Traumaforschung danach weiter?

»Das Ziel ist ganz klar, dass dieser SFB, der ja auch der Kern des Neubaus Multidimensionale Traumawissenschaften ist, thematisch weiter betrieben wird. Im Rahmen des MTWs sollen neue Verbundforschungsprojekte definiert werden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, in einen neuen Sonderforschungsbereich zu gehen, der eine andere thematische Ausrichtung hat. Wir haben bisher in jeder Förderperiode neue Erfahrungen gemacht, neue Ergebnisse bekommen und neue Ideen entwickelt. Das hat dazu geführt, dass wir schon jetzt mehr Ideen für die Zukunft haben, als wir bearbeiten können.«

Text: Christine Liebhardt

Fotos: Uniklinikum Ulm, Heiko Grandel/Uniklinikum Ulm