Zwei Ulmer Wissenschaflterinnen mit Wrangell-Habilitationsstipendium ausgezeichnet

Dr. Christine Goffinet erforscht antivirale Proteine im Einsatz gegen AIDS-Viren

Zielstrebig und hartnäckig war sie - Margarete von Wrangell (1876 -1932) – Deutschlands Pionierin unter den Professoren. Als erste Frau im Land erhielt die promovierte Chemikerin im Jahr 1923 einen Lehrstuhl an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim. Die Tochter aus einer Familie von Generälen und Polarforschern, die mit ihren Forschungen zur Phosphatdüngung die damalige Lehrmeinung im wissenschaftlichen Landbau herausforderte, wusste sich schon damals als Frau in der Wissenschaft zu behaupten.

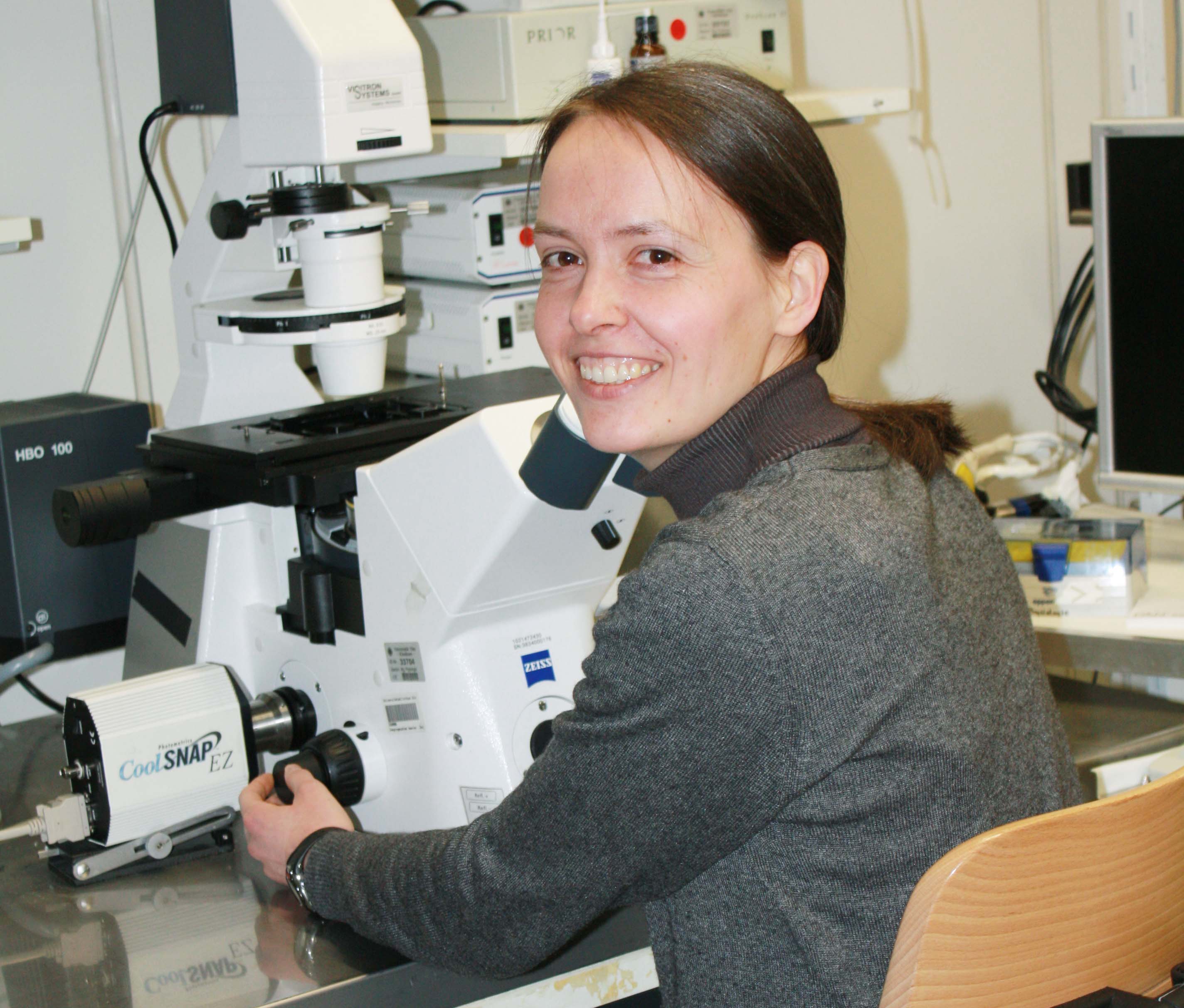

Keine Probleme damit hat auch die Ulmer Virologin Dr. Christine Goffinet. Die Nachwuchsgruppenleiterin vom Institut für Molekulare Virologie der Universität Ulm wird im April ihr Habilitationsstipendium antreten. Das nach der ersten deutschen Professorin benannte Förderprogramm für herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen hat eine Laufzeit von fünf Jahren und soll den Stipendiatinnen optimale Rahmenbedingungen für die Habilitation schaffen. Diese akademische Lehrbefugnis, venia legendi genannt, ist auch heute noch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Professur. „Als Frau habe ich mich in der Wissenschaft bisher weder bevorzugt noch benachteiligt gefühlt, allerdings herrscht an deutschen Universitäten auf Ebene der Professuren noch immer ein großes Ungleichgewicht “, so Goffinet.

Mit ihren Arbeiten zur Wirkungsweise antiviraler Proteine hat sich die promovierte Biologin insbesondere in der AIDS-Forschung einen Namen gemacht. Die vielfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin, die im Rahmen ihrer Promotion über den Einsatz von Kleintiermodellen zur Erforschung von HIV-Infektionen mit dem AIDS-Forschungspreis 2007 der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie ausgezeichnet wurde, ist auch Preisträgerin der Rudolf-Schülke-Stiftung, der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie und der Robert-Koch-Stiftung.

Das Potential antiviraler Proteine ist groß

Im Fokus ihrer aktuellen Forschung liegt ein spezielles menschliches Glykoprotein. „Dieser antivirale Faktor hemmt die Ausbreitung von HIV-1, indem es die Infektiösität neugebildeter Viren verringert“, erklärt die Virologin. Antivirale Proteine wie das kürzlich entdeckte Glykoprotein werden typischerweise Interferon-abhängig synthetisiert. Goffinet geht davon aus, dass die Anzahl solcher Virenhemmer womöglich unterschätzt wird. „Unsere Forschung hat das Potenzial, bisher unbekannte antivirale Faktoren zu entdecken, die bei der antiviralen zellulären Antwort eine Schlüsselrolle spielen“, ist die Nachwuchsgruppenleiterin überzeugt.

Allerdings hat das HIV-1-Virus perfide Gegenstrategien entwickelt und bekämpft die antiviralen Proteine recht wirksam, indem es sie gezielt zersetzen lässt oder geschickt in die Irre führt. Goffinet und Kollegen möchten nun herausfinden, wie die virale Gegenwehr molekulargenetisch gesteuert wird, um langfristig wiederum die virale Abwehrstrategie unterlaufen zu können, damit die zellulären Virenhemmer weiterhin ungestört ihre Arbeit verrichten können.

Antivirale Wirkstoffe an genetisch modifizerten Ratten getestet

Bereits mit ihrer Promotion, die sie nach ihrem Biologie-Studium in Hamburg an der Universität Heidelberg ablegte, hat sie einen wichtigen Beitrag zur Erforschung von HIV-Infektionen geleistet. Sie hat erstmals nachgewiesen, dass sich bestimmte antivirale Wirkstoffe an genetisch modifizierten Ratten testen lassen. Eine große Erleichterung für Wissenschaftler: Bisher wurden potenzielle AIDS-Medikamente in der Frühphase ausschließlich an Primaten erprobt.

Christine Goffinet ist seit November 2010 an der Universität Ulm Nachwuchsgruppenleiterin am Institut für Molekulare Virologie, das von Professor Frank Kirchhoff geleitet wird. Sie war bereits Postdoc-Stipendiatin der Peter und Traudl Engelhorn Stiftung sowie der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Die 1977 geborene Wissenschaftlerin ist verheiratet und hat eine zweijährige Tochter.

„Spätestens, wenn ein Kind da ist, muss man – vor allem als Frau – seine Arbeitsweise umstellen. Wissenschaftlerinnen mit Kindern müssen ein höheres Maß an Flexibilität und Organisationsfähigkeit aufbringen, und belastbarer sein“, so die Gruppenleiterin. „Umso mehr freut es mich, dass uns Universität und Klinikum bei der Kinderbetreuung so unterstützen. Sonst wäre eine wissenschaftliche Karriere schwer zu realisieren“, stellt die gebürtige Französin klar. Auch das Margarete von Wrangell Habilitationsprogramm ist für Goffinet eine große Hilfe. Ihre Stelle wird für drei Jahre vom Land und für zwei Jahre von der Uni Ulm finanziert. Sie hat nun fünf Jahre Zeit, um Sachmittel einzuwerben und ihr Forschungsprofil auszubauen. Unterstützung bei der Bewerbung erhielt Goffinet vom Gleichstellungsbüro der Uni. „Ich habe dort wertvolle Tipps erhalten und Hilfestellung bekommen“, lobt die Wrangell-Stipendiatin. Das von der EU teilfinanzierte Landesprogramm wird von der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten koordiniert.

Dr. Pika Miklavc erforscht molekulare Grundlagen des zellulären Stofftransports

Die Ulmer Zellbiologin Dr. Pika Miklavc tritt im April ihr Margarete von Wrangell-Habilitationsstipendium an. Die Wissenschaftliche Assistentin vom Institut für Allgemeine Physiologie wurde in diesem Jahr als zweite Ulmer Wissenschaftlerin neben der Virologin Dr. Christine Goffinet für ihre herausragenden Forschungsleistungen damit ausgezeichnet. „Ich bin darüber sehr glücklich, denn trotz Härten ist die Wissenschaft für mich ein Traumberuf“, gesteht die Zellbiologin.

Das Landesförderprogramm unterstützt qualifizierte Frauen bei der Habilitation, einem wichtigen Schritt auf dem Weg zur Professur. Ziel des Stipendiums ist es, mehr Chancengleichheit für Frauen in den oberen Etagen der Wissenschaften zu erreichen. Zwar stieg der Anteil an Professorinnen an den Landeshochschulen von 2001 bis 2011 mittlerweile von rund neun auf über siebzehn Prozent, doch noch immer dominiert gerade in den Naturwissenschaften der Herr Professor. Das vom Land Baden-Württemberg finanzierte Förderprogramm soll dieses Ungleichgewicht ausgleichen helfen. Es wird mit EU-Mitteln unterstützt und von der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten koordiniert. „Bisher hatte ich als Frau in der Forschung eigentlich keine Probleme. Aber das sieht sicher anders aus, wenn man mal Kinder hat“, meint die 37-jährige.

„Vier Jahre Planungssicherheit sind aber auf jeden Fall schon einmal eine große Hilfe. Für einen Wissenschaftler in der so genannten Postdoc-Phase ist das eine ganze Menge“, so Miklavc. Die gebürtige Slowenin, die in Ljubljana Biologie studiert und promoviert hat, möchte sich in dieser Zeit ganz auf ihre Forschung konzentrieren. „Ich muss jetzt erst einmal keine Drittmittelanträge mehr für meine Stelle schreiben“, freut sich die Zellbiologin. Denn die ersten beiden Jahre wird sie vom Land finanziert und danach von der Universität. Aber auch die Lehre wird dabei nicht zu kurz kommen. Vier Semesterwochenstunden sind im Rahmen des Programms verpflichtend. Lehrerfahrung hat die Wissenschaftlerin, die seit 2006 an der Universität Ulm ist, bereits in der vorklinischen Mediziner-Ausbildung gesammelt. „Wir betreuen Hunderte von Studierenden pro Semester, da bekommt man schon eine gewisse Routine“, erläutert die Wissenschaftliche Assistentin.

Besonders sekretbildende Zellen eignen sich für die Exozytose-Forschung

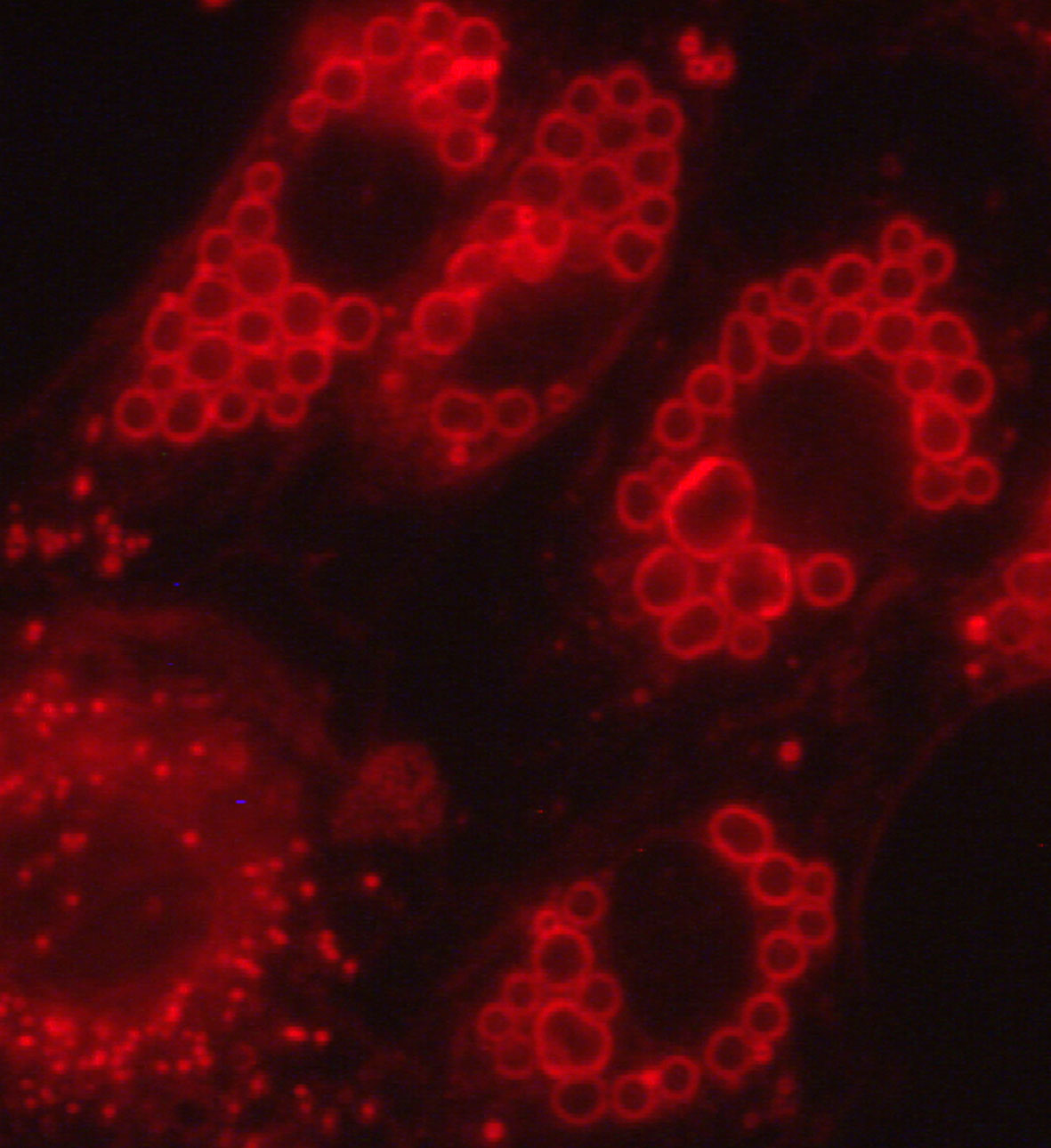

Doch bleibt noch genügend Raum für die Forschung. Ihr Thema: die sogenannte Exozytose, also die zellbiologischen Vorgänge beim Stofftransport aus der Zelle heraus. „Zugegebenermaßen ein sehr spezielles Thema, aber für die Zellbiologie von grundlegender Bedeutung“, so Miklavc. Ob Hormone, Enzyme oder Sekrete – all diese Stoffe werden im Organismus durch Exozytose freigesetzt. Innerhalb der Zelle werden Substanzen in membranumfassten Bläschen transportiert, den sogenannten Vesikeln. Beim Transport aus der Zelle heraus verschmelzen Vesikel und Zellmembran und geben nach dieser Fusion die gespeicherten Stoffe frei. „Manchmal braucht die Zelle dabei aber aktive Unterstützung, damit die entstandenen Poren sich richtig öffnen“, erklärt die Zellbiologin.

Dies ist vor allem bei stark Sekret-bildenden Zellen wie den Pneumozyten vom Typ II der Fall, die sich daher besonders gut für die Erforschung der Exozytose eignen. Diese Lungenzellen haben die Aufgabe, durch Exozytose eine Substanz freizusetzen, die die Oberflächenspannung in den Lungenbläschen herabsetzt, das so genannte „Surfactant“. Diese Substanz macht die Lunge nicht nur nachgiebiger, sondern sorgt gleichfalls dafür, dass die Lungenbläschen beim Atmen mit den Druckunterschieden besser zurechtkommen. „Zellen wie diese brauchen biophysikalische Unterstützung bei der Freisetzung des transportierten Stoffes“, so Miklavc. Die Ulmer Zellbiologin konnte nun zeigen, dass es vor allem Kalzium-Ionen sind, die der Zelle dabei den richtigen Kick geben.

Kalzium-Kick hilft Zellen beim Stofftransport auf die Sprünge

Ihre Entdeckung: Auf der Membran des Vesikels sitzen Kationen-Kanäle für positiv geladene Ionen, so genannte P2X4-Rezeptoren. Bei der Fusion von Vesikel und Zellmembran werden diese Kanäle nach außen hin exponiert. Treffen sie dort auf den Energieträger und Signalgeber ATP, öffnen sich diese Ionen-Kanäle. Kalzium-Ionen aus der extrazellulären Matrix gelangen durch die Pore an der Zelloberfläche in das angedockte Vesikel und strömen durch die aktivierten Ionenkanäle ins Zellinnere. Die Pore weitet sich deswegen und hilft so dem austretenden Stoff bei der Freisetzung. Bisher war zwar bekannt, dass Kalzium-Ionen die Fusion sekretorischer Vesikel stimulieren. „Wir konnten nun allerdings zeigen, dass durch den Kalzium Einstrom auch die Stofffreisetzung aktiv unterstützt wird“, ergänzt die Zellbiologin. Die Zelle braucht also den Ca++-Kick in mehreren Phasen des Stofftransports.

Wie Miklavc herausfand, bedient sich die Zelle noch eines weiteren Tricks beim „Rausschmiss“ von Substanzen aus der Zelle. Diesmal ist es ein biomechanischer. „Das funktioniert ähnlich wie ein Kompressionsstrumpf“. Nach der Fusion mit der Plasmamembran entsteht rund um das Vesikel ein Mantel aus so genanntem Aktin. Dieses Strukturprotein ist in der Regel Bestandteil des zellulären Skeletts und für die Formstabilität der Zelle entscheidend. Der Aktin-Mantel kontrahiert das Transportbläschen und drückt so den Inhalt heraus. In den nächsten Jahren möchte Dr. Pika Miklavc nun herausfinden, über welche zellulären Signalgebungsprozesse dieser biomechanische Kompressionsstrumpf für Transportbläschen gesteuert wird. Das könnte dann wohl ihr Meisterstück bei der Habilitation werden.

Das Förderprogramm ist nach der herausragenden Wissenschaftlerin Margarete von Wrangell (1877-1932) benannt. Die promovierte Chemikerin, die einem baltischen Adelsgeschlecht und einer Familie von Generälen und Polarforschern entstammt, war die erste Professorin in Deutschland. Sie erhielt 1923 als Leiterin des Instituts für Pflanzenernährung einen Lehrstuhl an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim. Für ihre Durchsetzungsfähigkeit und Hartnäckigkeit war sie in Fachkreisen mithin als „nordischer Eisbrecher“ berüchtigt. Pika Miklavc dagegen sagt von sich: „Ich bin nicht so der Eisbrecher-Typ. Mir liegt es eher, mit viel Ausdauer das Eis zu schmelzen. Auch so kommt man ans Ziel“, ist sich die Zellbiologin sicher.

Von Andrea Weber-Tuckermann

Das Habilitationsprogramm im Netz: http://margarete-von-wrangell.de/