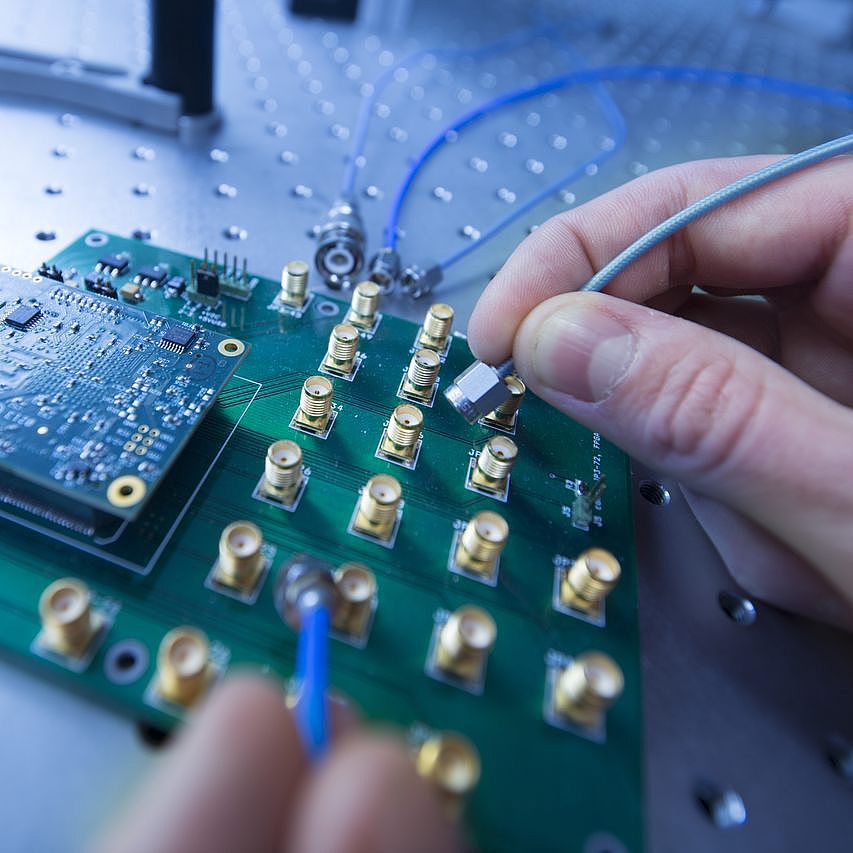

- BMBF-Projekt QSolid – Quantencomputer im Festkörper

- BMBF-Projekt PhoQuant – Photonische Quantencomputer

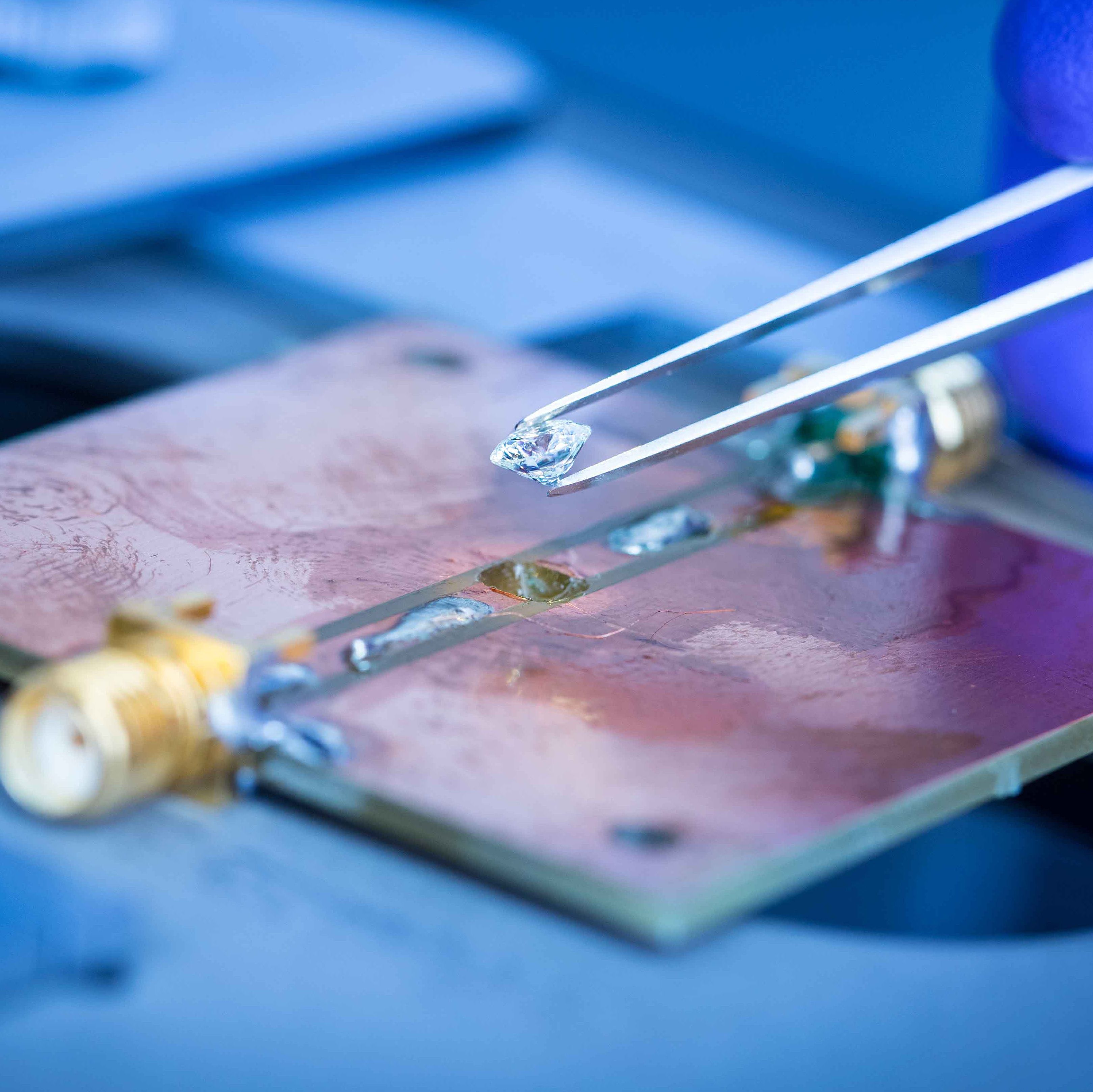

- BMBF-Projekt SPINNING – Spin-Photon-basierter Quantencomputer auf Diamantbasis

- BMBF-Projekt CoGeQ – Wettbewerbsfähiger Deutscher Quantenrechner

- BMBF-Projekt DiaQNOS – Quantensensorik-Methoden für die Neurochirurgie

- BMBF-Projekt Q-SiCk – Integrierte Photonik für skalierbare und CMOS-kompatible Quantentechnologien in Siliziumkarbid

- BMBF-Projekt DE-BRILL – Deutsche Brilliance: Herstellungsprozess und neuartige Steuerungstechniken für Diamant-Quantencomputer

Quantum Science and Technology

Die Gesetze der Quantenmechanik eröffnen völlig neue Horizonte für die Entwicklung von Zukunftstechnologien. Ob in der medizinischen Bildgebung, dem Quantencomputing, der Satellitennavigation oder der Informationsverschlüsselung und Datensicherheit – an der Universität Ulm sind die Anwendungsgebiete vielfältig und das Innovationspotential ist enorm.

Die Universität Ulm – Pionierin und Partnerin in der Quantenforschung

In der Geburtsstadt Albert Einsteins arbeitet die Universität Ulm als Pionierin der Quantenforschung gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und Partnern aus der Industrie daran, die Quantenwelt für die Zukunft zu erschließen. Unsere Forschenden gehören zu den weltweit führenden Köpfen auf dem Gebiet der Quantenphysik. Sie arbeiten daran, Quantensysteme zu verstehen, zu kontrollieren und sich deren physikalischen Eigenheiten für neuartige Anwendungen zu eigen zu machen, und das auf höchstem Niveau.

Drei Standorte, ein Exzellenzclusterantrag

Die drei Standorte Karlsruhe, Ulm und Stuttgart bündeln eine weltweit einzigartige Expertise auf dem Gebiet der Quantenwissenschaften. Das Karlsruher Institut für Technologie, die Universitäten Ulm und Stuttgart gehen daher mit ihrem gemeinsamen Antrag “Chem4Quant” ins Rennen um einen "Exzellenzcluster“ in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder.

Projektskizze "Chem4Quant"

Im Projekt "Chem4Quant“ wollen Forschende aus der Chemie, der Physik und den Computer- und Materialwissenschaften atomgenaue Materialstrukturen für künftige Quantentechnologien wie das Quanteninternet entwickeln. Das Herzstück des Clusterantrages bildet eine chemische Plattform, mit deren Hilfe Qubit-Materialien gezielt geplant und aufgebaut werden sollen.

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung atomgenauer Quantenarchitekturen, die chemisch exakt auf spezielle quantentechnologische Anforderungen zugeschnitten sind. Ob der Antrag erfolgreich ist, wird Ende Mai 2025 bekanntgegeben.

Unsere Quantenforschung im Überblick

Die Universität Ulm zählt zu den weltweit führenden Standorten in der Quantenforschung. Mit ihrer interdisziplinären Ausrichtung und Spitzenforschung an der Schnittstelle von Physik, Ingenieur-, Informations- und Lebenswissenschaften trägt sie maßgeblich zur Entwicklung neuartiger Quantentechnologien bei.

Getragen werden diese Aktivitäten von einem breit gefächerten Ökosystem, dem neben der Universität außeruniversitäre Forschungseinrichtungen angehören wie Institute des DLR, Start-ups und Unternehmen der Hochtechnologie. Das Zentrum für Integrierte Quantenwissenschaften und Technologie (IQST) bündelt die Expertise mit den Standorten in Stuttgart und am KIT. Schließlich ist Ulm ein tragender Partner in nationalen und internationalen Verbünden, wie auch im landesweiten Innovationscampus QuantumBW.

Quantenforschung auf Spitzenniveau

Das IQST zählt zu den weltweit führenden Zentren für Quantentechnologien. Es wurde 2014 von den Universitäten Ulm und Stuttgart sowie dem Max-Planck-Institut für Festkörperforschung gegründet, 2024 kam das KIT hinzu. Der Auftrag des deutschlandweit einzigartigen Zusammenschlusses: grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse aus der Quantenphysik in technologische Anwendungen zu übertragen, und zwar über Disziplingrenzen hinweg.

Am IQST forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Physik, den Material- und Ingenieurwissenschaften sowie aus den Informations- und Lebenswissenschaften. In hochspezialisierten Forschungslaboren arbeiten sie gemeinsam daran, wie sich die quantenmechanischen Eigenschaften von Atomen, Photonen und Elektronen zunutze machen lassen, um neuartige Methoden und Materialien für quantenbasierte Zukunftstechnologien zu entwickeln.

Am ZQB forschen mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Schnittstelle von Quanten- und Biowissenschaften. Mit Hilfe quantenbasierter Technologien werden hochleistungsfähige Sensoren für die medizinische Bildgebung entwickelt, um Stoffwechselprozesse in Echtzeit auf atomarer Ebene zu beachten; für die biomedizinische Forschung und Diagnostik ein enormer Fortschritt. Außerdem werden im ZQB quantenphysikalische Prozesse in biologischen Systemen untersucht: vom Orientierungssinn der Bienen bis zur Photosynthese von Pflanzen.

Ein Musterbeispiele für den gelungenen Technologietransfer an der Schnittstelle von Quanten- und Lebenswissenschaften ist das im Jahr 2015 aus der Universität heraus gegründete Startup NVision, das neben zahlreichen weiteren Unternehmen aus der Universität hervorgegangen ist. Die dort entwickelte Technologie macht es möglich, herkömmliche Magnetresonanztomographie-Geräte ohne großen Umrüstungsaufwand für die Visualisierung von Stoffwechselprozessen in Echtzeit zu nutzen.

Mit Hilfe quantenmechanischer Polarisierungseffekte werden die Bildsignale so forciert, dass zelluläre Prozesse auf molekularer Ebene sichtbar gemacht werden können. Für die Diagnostik und Behandlung von Menschen mit Krebserkrankungen könnte dies in Zukunft massive Fortschritte bringen. Anfang 2025 lieferte NVision das erste „Polaris“-Gerät für die Grundlagenforschung aus, die Produktlinie für klinische Nutzung soll Ende des Jahres folgen.

Gegründet wurde das Unternehmen von den Ulmer Quantenphysikern Professor Martin Plenio und Professor Fedor Jelezko, sowie von Professor Alex Retzker von der Hebrew University of Jerusalem und Dr. Ilai Schwartz.

Mit doppelter Förderung zum Erfolg

Den Ulmer Quantenphysikern Professor Martin Plenio und Professor Fedor Jelezko ist ein außergewöhnlicher Erfolg gelungen: Sie haben gleich zweimal den ERC Synergy Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) eingeworben – das höchstdotierte Förderformat der Europäischen Union für hervorragende, innovative und risikoreiche Wissenschaft.

Wissenschaft auf höchstem Niveau

Die Förderung haben Professor Martin Plenio und Professor Fedor Jelezko für die Forschungsprojekte “BioQ“ und ”HyperQ“ erhalten: Der erste ERC Synergy Grant “BioQ”, ausgestattet mit 10,3 Millionen Euro, wurde 2012 bewilligt. Mitantragstellerin war die damalige Ulmer Chemikerin Professorin Tanja Weil (seit 2017 Direktorin am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz). 2019 folgte dann mit dem erfolgreichen “HyperQ”-Antrag der zweite Synergy Grant im Umfang von 9,4 Millionen Euro, bei dem Professor Jan-Hendrik Ardenkjær-Larsen von der Technischen Universität Dänemark mitgewirkt hat. 2015 kamen noch einmal 5 Millionen Euro aus dem EU-Projekt “Hyperdiamond” hinzu.

Gemeinsames Ziel dieser drei aufeinander aufbauenden Projekte: die Revolution von Kernspinanwendungen wie der Magnetresonanztomographie. Eine Vision, die in Teilen schon Wirklichkeit geworden ist: Hochsensitive Biosensoren und ultraempfindliche Bildgebungsverfahren machen es möglich, molekulare Prozesse in lebenden Zellen auf atomarer Ebene in Echtzeit zu beobachten. Die Forschenden setzen dabei auf quantenmechanische Hyperpolarisierungseffekte in künstlichen Diamanten.

Kompetenznetzwerk QTBW – Quantentechnologie in Baden-Württemberg vernetzt

Als Netzwerkpartner im Kompetenznetzwerk Quantentechnologie Baden-Württemberg (QTBW) tragen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler maßgeblich dazu bei, den Standort Baden-Württemberg als internationalen Spitzenstandort für Quantentechnologien zu etablieren. Das 2019 gestartete und von der Baden-Württemberg Stiftung unterstützte Netzwerk QTBW bündelt dafür die Expertise führender Forschungseinrichtungen des Landes.

Exzellent durch Zusammenarbeit

Im Forschungsprogramm Quantentechnologie (2019-2024) förderte die BW Stiftung mit fünf Millionen Euro konzentrierte sich auf Grundlagenforschung zu Festkörpersystemen, insbesondere in den Bereichen hochpräzise Messverfahren, Bildgebung und sichere Datenkommunikation.

Das in diesem Rahmen gegründete Netzwerk QTBW wird im Nachfolgeprogramm Quantenwissenschaften molekularer Systeme fortgeführt und gezielt ausgebaut. Ziel des Programms: das Potenzial molekularer Quantensysteme erforschen und die Schnittstellen zwischen Quantenwissenschaft und Chemie stärken.

Zusätzlich unterstützt das Ministerium für Wissenschaft und Kunst (MWK) das Netzwerk QTBW mit einer Million Euro. Ein internationales Gast- und Besucherprogramm, regelmäßige Netzwerktreffen und gezielte Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs stärken die interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Wissenstransfer zwischen Forschung und Industrie.

Quantentechnologie schneller in die Anwendung bringen

Von präziser Navigation über fortschrittliche Bildgebung bis hin zu leistungsstarken Computern: Unsere Forschenden treiben neue Technologien in der Quantenforschung voran und setzen auf enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Gemeinsam mit starken Partnern schaffen wir ein Netzwerk, das Forschung schneller in die Praxis bringt.

QSens – Quantensensoren der Zukunft

Im Zukunftscluster QSens der Universitäten Stuttgart und Ulm forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Unternehmen sowie Start-ups erfolgreich an innovativen Quantensensoren und ihrem Transfer in die Praxis. Diese bergen vielversprechende Potenziale beispielsweise für die Gesundheitsversorgung, das Internet der Dinge oder erneuerbare Energien. Das Bundesministerium für Bildung- und Forschung (BMBF) fördert QSens im Rahmen des Wettbewerbs Clusters4Future seit 2021.

Mit QuantumBW wollen wir den endgültigen Sprung in die Technologie der Zukunft antreten.

Prof. Joachim Ankerhold

Institut für Komplexe Quantensysteme und QuantumBW-Sprecher für die Wissenschaft

QuantumBW – Quantenökosystem für die Technologien der Zukunft

Die Universität Ulm ist Teil eines dynamischen Quantenökosystems, das sich in Baden-Württemberg entwickelt hat. Um dieses Ökosystem zu stärken und die Forschung auf dem Gebiet der Quantentechnologie schneller in die Anwendung zu bringen, startete das Land Baden-Württemberg im Frühjahr 2023 die Innovationsoffensive QuantumBW.

Innovationscampus QuantumBW

Ziel der Innovationsinitiative QuantumBW ist es, Grundlagen- und angewandte Forschung mit industriellen Partnern zu vernetzen und den intensiven Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern. Das Land Baden-Württemberg stellt für die Innovationsplattform von 2023 bis 2027 mehr als 31 Millionen Euro zur Verfügung.

Zu den ersten Partnern des Netzwerks gehören außer der Universität Ulm unter anderem die Universitäten Stuttgart, Freiburg, Tübingen, Heidelberg und Konstanz, das Karlsruher Institut für Technologie, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Fraunhofer Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Carl Zeiss AG, die Robert Bosch GmbH, die Mercedes-Benz-Group und IBM Deutschland.

Das Carl-Zeiss-Stiftung Center für Quantenphotonik (QPhoton)

Zwei Schlüsseltechnologien, eine Plattform, und das standortübergreifend verankert in Jena, Stuttgart und Ulm: Das Carl-Zeiss-Stiftung Center für Quantenphotonik (QPhoton) ist in Deutschland einzigartig. 2022 eröffnet, verknüpft das Zentrum die Disziplinen Quantentechnologie und Photonik an den drei exzellenten Forschungsstandorten Jena, Stuttgart und Ulm.

Einzigartiges Zentrum für Quantenphotonik

Im QPhoton forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Jena, Stuttgart und Ulm interdisziplinär und fachübergreifend zur Entwicklung einer neuen Generation quantenbasierter Bildgebungs-, Sensor- und Informationstechnologien. Beteiligte Institute sind das Abbe Center of Photonics (Uni Jena), das ZAQuant (Uni Stuttgart) und das ZQB (Uni Ulm).

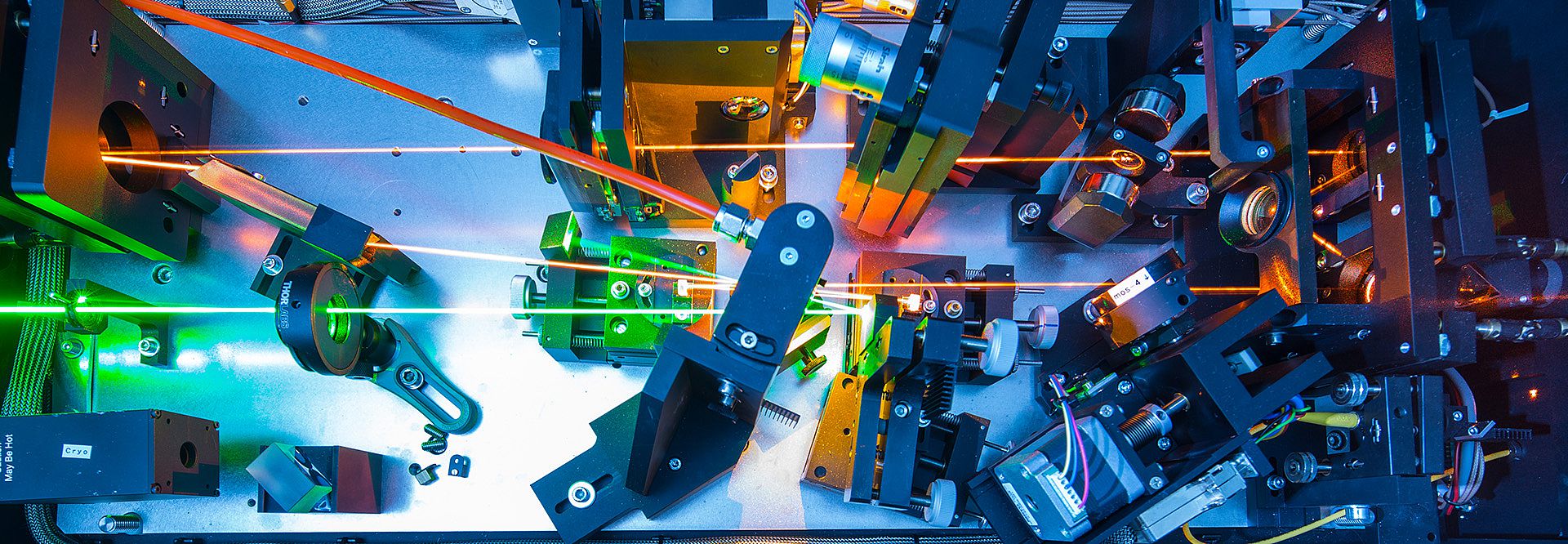

Im Verbund mit außeruniversitären Partnern wird quantenbasierte Grundlagenforschung in die Anwendung gebracht. Dabei geht es um hochempfindliche Sensor- und Bildgebungstechnologien, sowie um ultraschnelle Informationsverarbeitung beispielswiese für Quantencomputer. QPhoton bietet an allen drei Standorten exzellente Forschungsinfrastruktur. Dazu gehören Hochpräzisions- und Laserlabore sowie Rein- und Laborräume. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert das Zentrum mit 12 Millionen Euro. Standortsprecher für Ulm ist Professor Joachim Ankerhold, Leiter des Instituts für Komplexe Quantensysteme.

Mit Quantentechnologien in die Zukunft: Das DLR-QT und die Quantencomputing-Initiative am Standort Ulm

Die Forschungslandschaft der Ulmer Wissenschaftsstadt trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung der Raumfahrt bei. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entstehen auf höchstem Niveau Quantentechnologien, die nicht nur die Raumfahrt revolutionieren. Das 2018 gegründete Institut für Quantentechnologien (DLR-QT) und die DLR Quantencomputing-Initiative (DLR-QCI) sind Vorreiter auf dem Gebiet der Quantenforschung und -anwendungen.

Das dynamisch wachsende Quanten-Ökosystem in der Wissenschaftsstadt macht Ulm zu einem attraktiven Standort für führende Forschende auf diesem Gebiet und zieht Talente und Start-ups aus ganz Deutschland an.

Quantentechnologien für die Raumfahrt

Das DLR-QT konzentriert sich auf verschiedene Bereiche der Quantentechnologie, darunter Quantenmetrologie, Quantensensorik, Materiewellenoptik, miniaturisierte optische Uhren und Quanteninformationstechnik.

Die im DRL-QT entwickelten Hochleistungstechnologien kommen nicht nur der Raumfahrt zugute. Denn der Bedarf an Instrumenten mit immer höherer Auflösung – beispielsweise zur Orts-, Zeit- und Beschleunigungsmessung – ist auch auf der Erde enorm. So sorgen Quantentechnologien der Zweiten Generation, beispielsweise hochgenaue Quanten-Uhren, für viel genauere Positionsbestimmungen für GPS-Systeme und die satellitengestützte Navigation.

Für die Forschung stehen dem DRL-QT jährlich rund 11 Millionen Euro zur Verfügung, 90 Prozent davon trägt der Bund und 10 Prozent das Land Baden-Württemberg.

Quantencomputer werden in Zukunft eine zentrale Rolle in Forschung, Industrie und Wirtschaft spielen. Doch bis sie in der Praxis voll eingesetzt werden können, sind noch viele Entwicklungen nötig. Um diesen Prozess voranzutreiben, hat das DLR die Quantencomputing-Initiative (QCI) an den Standorten Ulm und Hamburg ins Leben gerufen. Ziel ist es, durch enge Zusammenarbeit mit Industrie, Forschungseinrichtungen und Start-ups eine starke Grundlage für die Entwicklung von Quantencomputern in Deutschland zu schaffen.

Meilensteine unserer Quantenforschung

Hochsensible Informationen wie Patientendaten oder Finanztransaktionen müssen vor Spionage geschützt werden. Mit der neuen Quantum Key Distribution-Teststrecke erforschen die Universität Ulm und das DLR abhörsichere Kommunikation. Damit beginnt für die Wissenschaftsstadt und die Region eine neue Ära der Quantenkommunikation!